침몰선박 잔존유 회수를 위한 연료유 탱크 가열 및 혼합에 관한 수치해석적 연구

초록

침몰선박의 잔존유는 갑작스런 유출로 인해서 해양 오염을 초래할 수 있으므로 위해도 저감을 위해서 잔존유를 회수할 필요가 있다. 선박의 연료로 주로 사용되는 중유의 원활한 이송을 위해서는 온도를 높여 점성을 감소시켜야 한다. 본 연구에서는 중유의 가열을 위해서 해상에서 온수를 공급하는 시스템을 적용하였으며, 10 kg/s의 질량유량, 80℃의 온수를 연료유 탱크에 주입하여 내부 유동 변화를 수치해석을 통해서 확인하였다. 시뮬레이션에 적용되는 선박용 중유의 밀도와 동점성 계수를 예측하기 위한 상관식을 사용하였으며, 기존의 연구에서 보고한 측정값과 비교하여 7% 이내에서 잘 예측하였다. 수치해석은 VOF 모델을 사용하여 물과 중유의 경계면을 추적하였으며, 그 결과 해당 연료유 탱크는 온수 주입후 초기 1시간 이내에서 활발하게 혼합과 온도 상승이 이루어지며, 약 95분 후 내부온도는 70℃까지 온도 상승하였다.

Abstract

Residual oil in sunken vessels poses a significant risk of marine pollution from sudden leaks, making it necessary to recover this oil to mitigate potential environmental hazards. To ensure the efficient transfer of heavy fuel oil, a common ship fuel, its viscosity must be reduced by increasing the temperature. This study applies an on-site hot water supply system to heat the heavy oil, where hot water at 80℃ and a mass flow rate of 10 kg/s is injected into the fuel tank. Correlation equations were utilized to estimate the density and kinematic viscosity of the heavy fuel oil, providing values for the simulations. The predictions showed good agreement within 7%, compared to published data. Numerical simulations were conducted to examine the internal flow dynamics, using VOF model employed to track the interface between the water and the heavy oil. The results indicate that within the first hour of hot water injection, active mixing and temperature rise occur within the tank, with the internal temperature reaching approximately 70℃ after 95 minutes.

Keywords:

Sunken Vessels, Residual Oil, Numerical Simulation, Heavy Fuel Oil, Marine Pollution키워드:

침몰선박, 잔존유, 수치해석, 중유, 해양 오염1. 서 론

국제 물류의 운송은 대부분 선박에 의해서 이루어지고 있으며, 운송의 규모는 점차 증가하고 있다. 선박 항행의 증가와 더불어 선박의 사고 또한 증가하고 있다.1) 선박의 좌초, 침몰 등에 의해서 기름 유출 사고가 발생되고 있으며, 이러한 사고는 해양 생태계 파괴를 비롯한 해양오염으로 이어지므로, 매우 중대한 사고로 인식하여 대처해야 한다. 대부분의 경우, 선박의 사고 시 각 연료유 및 윤활유 탱크의 기름은 에어 벤트 혹은 사운딩 튜브 등을 통해서 유출이 이루어지지만 특정한 상황에서는 선박이 침몰한 이후에도 연료유 탱크 내에 기름이 잔존해 있을 수 있으며, 이러한 잔존유는 오랜 기간 연료유 탱크 내에 갇혀 있다가 해상상태에 의해서 선박의 위치 변화, 선체의 부식 등의 원인으로 선체 파공이 발생하여 기름의 유출이 발생할 수 있다.2)

우리나라의 경우, 침몰선박의 관리는 해양수산부에서 주관하며, 해양환경공단이 침몰선박 관리사업을 수행하고 있다. 침몰선박 관리사업을 통해서 침몰선박의 정보를 종합 관리하며, 침몰선박으로부터 잔존유 유출 등 2차 해양오염사고를 방지하기 위해서 위해도 평가와 잔존유 회수 등의 위해도 저감 대책을 실행한다. 해양환경공단의 자료3)에 의하면, 2024년 6월 기준 우리나라 해역의 침몰선박은 총 2,123척이며, 위치미상 937척, 동해 268척, 서해 342척 그리고 남해 576척으로서 비교적 섬이 많고 조류가 강한 남해와 서해에 많이 분포해 있다. 그리고 선종과 규모별 분류를 보면, 어선이 1,746척, 화물선 95척, 예선 67척 그리고 기타 215척이며, 이 중 100톤 이상의 선박이 249척이다. 이러한 침몰선박은 선박의 규모, 수심, 해역환경 민감도, 잔존유 유출 가능성 그리고 해상 교통 환경 등의 평가항목으로 점수를 부여함으로써 위해도 평가가 진행된다.4) 선박의 규모가 크고 잔존유의 추정량이 많을수록 위해도 평가에서 높은 점수를 부여받고 위해도 저감 대책의 대상 선박이 되며, 위해도 저감을 위해서 침몰선박의 잔존유를 회수하는 과정을 거친다.

Choi 등5)은 침몰선박의 잔존유의 무인회수장비에 대한 연구를 진행하였으며, 국내외 무인회수 사례 등을 정리하였다. Kim 등6)은 국내 침몰선박 잔존유 회수 작업 사례인 제1유일호, 제3오성호 그리고 경신호 작업을 분석하여 잔존유 회수작업의 합리적 종료 절차를 단계적이고 탄력적인 프로세스로서 제안하였다. Kang과 Lee7)는 제1유일호, 경신호, 세월호 등 국내 잔존유 회수 작업 사례를 토대로 잔존유 회수 방법, 적용기술 선정, 그리고 사후평가까지 확인할 수 있는 평가모듈을 개발하였다. 지금까지 언급한 침몰선박의 잔존유 관련 연구를 살펴보면, 주로 전반적인 작업과 절차적인 부분에 집중되어 있다.

실제 작업사례 등을 보면 회수된 잔존유는 주로 선박용 중유(Heavy Fuel Oil, HFO)로서 디젤유에 비해서 점성이 높으며, 특히 상온 이하의 온도에서는 거의 유동성을 갖지 않는다. 침몰선박의 경우, 침몰 수심에 따라서 노출되는 온도가 다르며, 일반적으로 수심이 깊을수록 수온은 낮아지게 되며, 이때 연료유 탱크에 해수가 유입될 경우, 연료유 탱크 내부의 중유는 해수의 낮은 온도로 인해서 높은 점성을 가지며, 해수에 비해서 상대적으로 낮은 밀도에 의해서 해수와 층을 이루어 분리되며, 거의 응고 상태에 있다. 이러한 상태에서는 수중펌프를 통해서 흡입하는 것은 매우 어려우며, 원활한 흡입과 토출을 위해서는 적정 온도 이상으로 가열하여 점성을 감소시켜야 한다.

본 연구에서는 수치해석을 통해서 연료유 가열을 위해서 고온의 물을 주입할 경우, 연료유 탱크 내부의 연료유와 물의 혼합과 열유동 특성을 분석하였다.

2. 연료유 탱크의 가열 방법

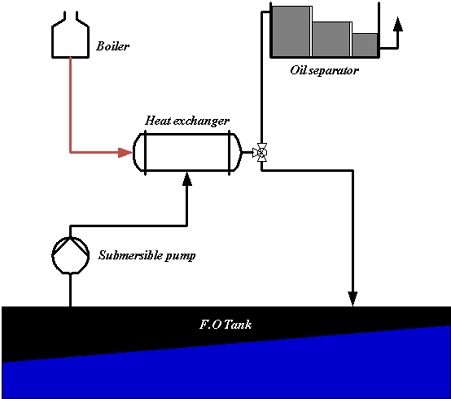

Fig. 1은 침몰선의 연료유 탱크의 가열과 잔존유 회수 방법에 대한 개략도를 나타낸 것이다. 보일러를 통해서 생성된 스팀은 열교환기를 통해서 연료유 탱크로 유입된다. 하지만 수중까지 연결된 호스를 통해서 발생되는 열손실로 스팀의 온도는 감소될 수 있다. 탱크 내부로 유입된 스팀 혹은 고온의 물은 연료유 탱크 내부에서 중유와 혼합되어 직접 열교환 과정을 거치며 온도는 상승한다. 수중펌프를 통해서 물-연료유 혼합물을 흡입하며, 필요 시 열교환기에서 온도의 상승과정을 거친 후 다시 가열을 위해서 연료유 탱크에 주입되어 재순환 과정을 통해 온도 상승 과정을 거칠 수 있다. 충분한 혼합이 이루어지고 적정 온도 이상으로 가열이 되면, 해상 작업선의 유수분리기로 이송 후 물과 기름을 분리하여 육상에 보내어 처리하는 과정을 거친다.

3. 수치해석

3.1 수치해석 모델

이상유동(two-phase flow)의 수치해석을 위한 접근법은 크게 Euler-Lagrange 접근법과 Euler-Euler 접근법으로 분류할 수 있다. Euler-Lagrange 접근법은 하나의 상을 연속 상(continuous phase)으로 가정하고 나머지 하나의 상을 분산 상(dispersed fluid)으로 가정하여 연속 상에 입자 혹은 기포 등의 분산 상 형태로 유동하며 이러한 분산 상의 입자의 개별 궤적을 추적하는 방식이다. 이러한 기법은 개별 입자를 추적하므로 계산에 많은 시간이 소모되며, 일반적으로 낮은 체적분율 유동에 적합하다. Euler-Euler 접근법에는 두 개의 상 모두 연속 상으로 가정하여, 시공간에 대해서 Euler 관점으로 해석한다. 각 상의 체적 분율(volume fraction)의 합은 항상 1이다. 이 접근법에는 volume of fluid(VOF) 모델과 mixture 모델이 주로 사용된다. VOF 모델은 섞이지 않는 두 유체가 상간(interphase) 경계면을 형성할 때 그 경계면을 추적하기 위해서 사용되며, mixture 모델은 상간 상호 침투와 상간 속도차를 허용한다. 따라서 상간 운동량과 에너지 전달을 허용한다.8) 본 연구에서는 중유와 물의 경계면을 모사하기 위해서 VOF 모델을 적용하였으며, 수치해석을 위해서 상용코드인 ANSYS CFX 2019를 사용하였다.

3.2 격자 및 경계조건

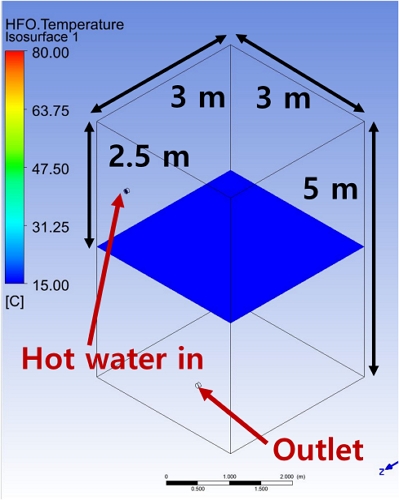

수치해석을 위한 도메인은 Fig. 2에 나타내었다. 연료유 탱크를 가로×세로×높이 각각 3 m×3 m×5 m로 가정하였으며, 이때 2.5 m 높이를 기준으로 상부는 중유, 하부는 물이 채워져 있는 것으로 가정하였다. 그리고 중유를 가열하기 위한 온수가 공급되는 80 mm 홀이 상부 좌측에 있으며, 내부 압력유지를 위해서 물과 중유가 배출되는 출구는 80 mm 직경으로 하부 우측에 있다.

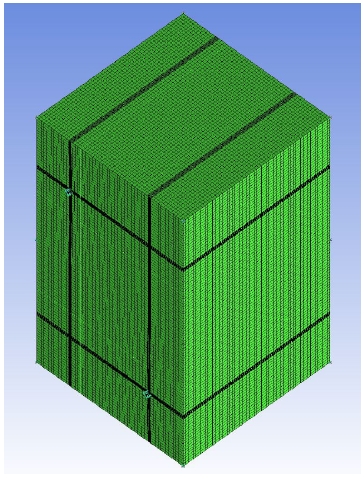

수치해석을 위한 격자는 ICEM-CFD 2019를 사용하여 Fig. 3과 같이 생성되었으며, 정상상태 해석을 통한 격자 의존성 검토를 수행하여, 약 122만 개의 Hexahedral 격자로 생성하였다. 상부와 하부의 입출구에서는 보다 많은 조밀한 격자를 생성하였으며, O-grid 기법을 활용하여 원형의 단면에서도 일정한 품질을 가질 수 있도록 하였다.

본 연구에서는 수중의 연료유 탱크까지 이송되는 도중 파이프와 바닷물 간의 열손실을 고려하여 공급되는 물의 온도는 80℃로 가정하였으며, 10 kg/s의 유량으로 공급되는 것으로 설정하였다. 해수의 온도는 15℃로 가정하여 초기 중유와 물의 온도 그리고 연료유 탱크 벽면의 온도를 15℃로 설정하였다. 연료유 탱크 외부는 바다에 노출되어 있으므로 출구조건은 opening 조건으로 상대압력 0 bar로 설정하였다. 수치해석은 비정상 해석 (transient)으로 시뮬레이션 시간은 총 2시간 동안 수행하였다. Zughbi와 Rakib9)에 의하면, jet mixing의 비정상 해석에서는 1 s의 time step이 적절하다고 보고하였으며, 본 연구에서는 초기 온수가 공급되어 중유와 혼합하는 과정에서 수렴성을 고려하여 계산 초기에는 0.01 s의 time step을 적용하고, 차츰 time step을 늘려 변화가 거의 없는 시점에서는 2 s의 time step을 적용하였다. 난류모델은 기존의 연구9,10)를 참고하여 가장 적절한 모델인 k-ε을 적용하였다.

4. 결과 및 고찰

4.1 선박용 중유

작동유체는 선박용 중유와 물을 적용하였으며, 물은 ANSYS CFX에서 제공하는 물성치를 사용하였으며, 중유의 물성치는 참고문헌의 상관식을 이용하여 계산하였다. 본 연구에서 중유는 온도에 따른 점성의 변화와 물과 중유의 혼합 그리고 물과 중유 혼합물의 온도 상승을 분석하는 것을 목표로 하고 있다. 따라서 온도 변화에 따른 점성계수와 밀도의 변화 경향을 잘 모사하여 수치해석에 반영하여야 한다.

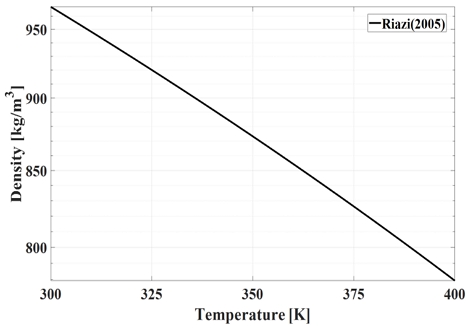

밀도 ρ와 동점성계수 ν는 온도 T에 따른 함수로 각각 식 (1)과 (2)와 같이 계산하였다.11,12)

| (1) |

여기서, ρT는 온도 T일 때의 밀도를 의미한다.

| (2) |

여기서, Tb는 비등점(Boiling point)로서 본 연구에서는 813.6 K으로 설정하였다.

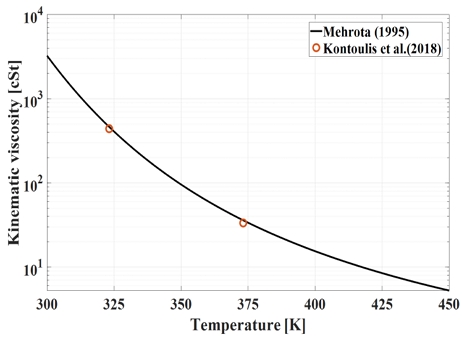

Fig. 4는 식 (1)에 의해서 계산된 온도 변화에 따른 밀도의 변화를 나타낸 것이다. Riazi11)에 따르면, 본 상관식은 좁은 온도 범위에서 정확도가 높다고 보고하였다. Fig. 5는 식 (2)에 의해서 계산된 온도 변화에 따른 동점성계수의 변화를 나타낸 것이며, Kontoulis13)의 측정된 값과 비교하였다. 온도 323.15 K과 373.15 K에서 측정값은 각각 440.84 cSt와 33.46 cSt이며, 상관식에 의한 값은 각각 463.00 cSt와 36.00 cSt로서 상관식에 의한 동점성 계수는 참고문헌의 값과 비교해서 약 5~7% 이내에서 잘 예측하였다.

4.2 연료유 탱크 내부 유동해석

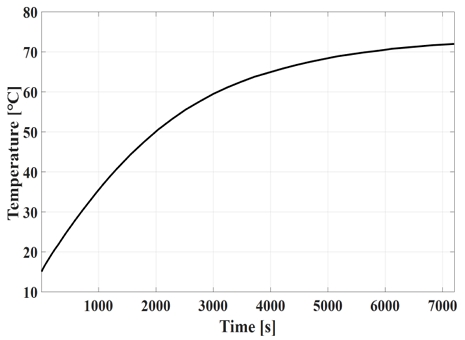

Fig. 6은 시간에 따른 연료유 탱크 내부 전체 평균 온도를 나타낸 것이다. 초기온도 15℃부터 온수가 공급되어 혼합되는 과정에서 연료유 탱크 내부 온도가 급격하게 증가하는 것을 볼 수 있다. 탱크 내부에서의 혼합은 3,600초 이내 초기에 활발하게 이루어지며, 그 이후에는 온도증가의 속도는 감소한다. 약 5,700초 후 약 탱크 내부온도는 70℃까지 상승하는 것으로 나타났다. 70℃일 때의 동점성계수는 식 (2)에 의하면, 135.69 cSt로 계산되며, 이때는 수중펌프를 통해서 이송이 가능한 정도의 충분한 유동성을 가지는 것으로 볼 수 있다.

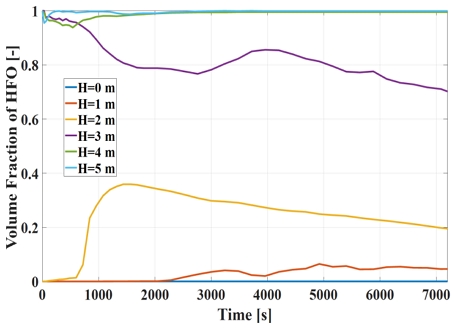

Fig. 7은 탱크 1 m 높이별 해당 단면에서의 중유의 체적분율을 나타낸 것이다. 탱크 바닥(H = 0 m) 지점에서의 체적분율은 0이며, 이것은 탱크 바닥지점에서는 중유가 존재하지 않는다는 의미이다. 상부에 고여 있는 중유는 온수의 유입에 의해서 혼합과정을 거치더라도 하부까지 이동하지 않는 것을 확인할 수 있다. 1 m 지점에서는 약 2,000초 이후부터 중유의 체적분율이 약 0.05 수준으로 유지되는 것으로 나타났다. 2 m 지점에서는 체적분율 약 0.2~0.3 수준으로 유지되며, 3 m 지점에서는 0.7~0.8 수준으로 유지된다. 즉 물과 중유의 혼합 과정은 2~3 m 지점에서 활발하게 이루어진다고 볼 수 있다. 이것은 초기 조건으로 물과 중유의 경계면이 2.5 m 지점에서 형성되었기 때문이다.

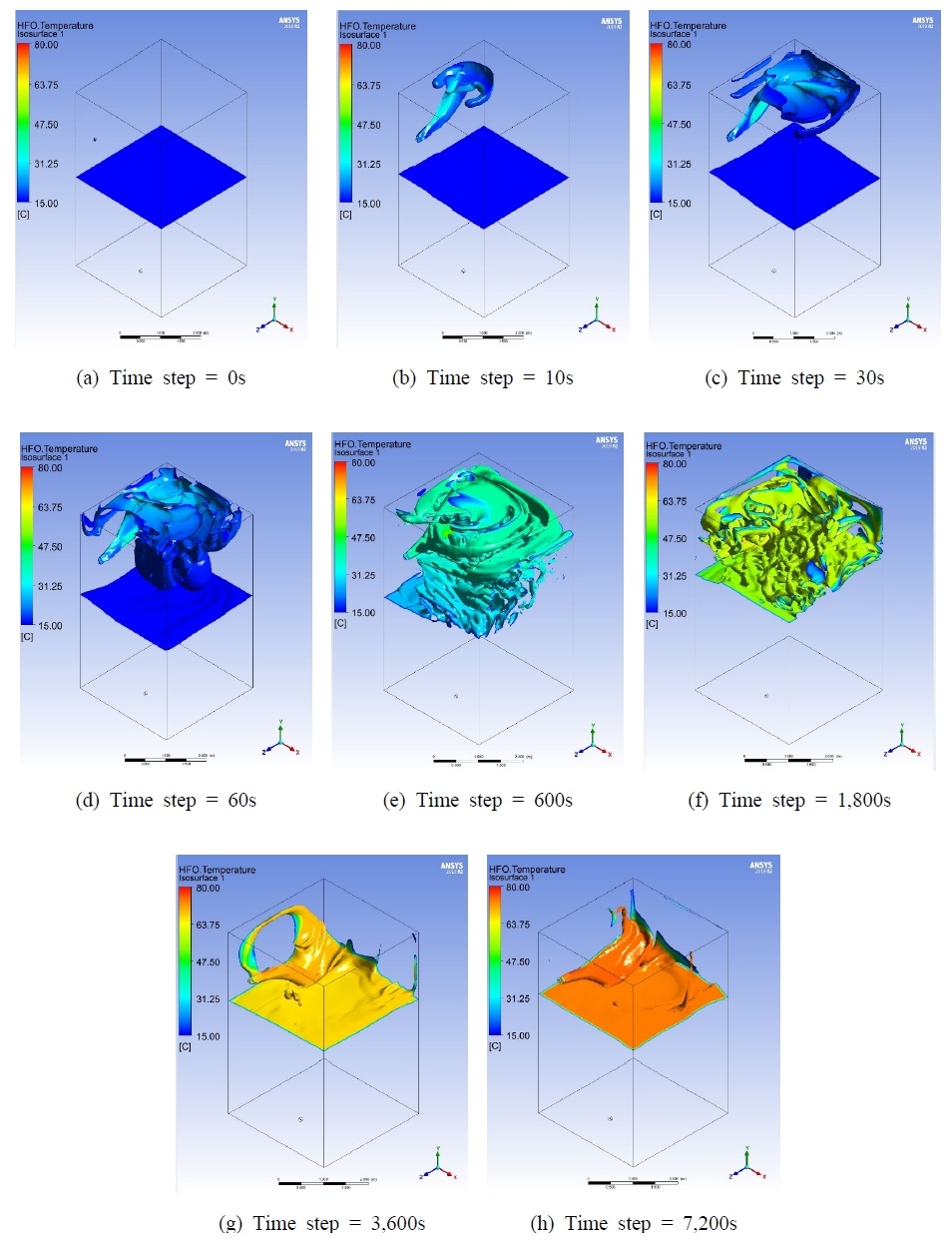

Fig. 8은 특정 시간에서의 온수 유입과 그에 따른 혼합 및 가열 등의 내부 유동을 확인하기 위해서, VOF 기법으로 추적된 물과 중유의 경계면을 나타낸 것이다. 앞서 3.2절에서 언급한 것과 같이 초기 온수가 유입되는 과정을 모사하기 위해서는 짧은 시간 간격이 요구되며, 이때 온도와 유동의 변화와 급격하기 이루어진다. 3,600초 이후부터는 혼합과정은 점차 안정화되는 것으로 나타났다.

5. 결 론

본 연구에서는 침몰선박의 잔존유 회수를 위한 연료유 탱크 가열 및 혼합에 관한 수치해석적 연구를 수행하였으며, 다음과 같은 결론 얻었다.

1) 침몰선박의 잔존유는 주로 선박용 중유(HFO)이며, 낮은 온도에서 높은 점성계수를 가진다. 이러한 특성을 모사하기 위해서 Mehrota12)의 상관식을 사용하여 동점성계수를 계산하였으며, Kontoulis13)의 측정된 값과 비교하여 7% 이내에서 잘 예측하였다.

2) 80℃의 온수 공급이 이루어지고, 약 1시간 동안 탱크 내부에서 혼합과 온도상승이 활발하게 일어났다. 초기 온도 15℃에서 약 5,700초 이후 탱크의 내부온도는 70℃까지 상승하는 것으로 나타났으며, 이때의 동점성계수는 135.69 cSt로 수중펌프를 통해서 이송이 가능한 점도를 가지는 것으로 판단된다.

3) 탱크 높이별 중유의 체적분율을 분석하였으며, 본 연구에서 사용한 조건에서는 탱크 높이 2~3m 지점에서 활발하게 물과 중유의 혼합이 이루어지며, 1 m 지점에서는 중유의 체적분율은 약 0.05 수준으로 유지되는 것을 확인하였다. 따라서 통수관은 1 m 이하 지점에 설치하는 것이 유리할 것으로 판단되며, 이러한 자료는 통수관의 위치선정을 위한 기초자료로 활용 가능할 것으로 사료된다.

4) 추후 연구계획으로는 탱크 사이즈, 수중펌프의 용량 그리고 온수의 온도 변화 등 다양한 조건에서의 시뮬레이션을 수행하며, 침몰선박 잔존유 회수 시스템 전반에 걸친 분석을 수행하고자 한다.

Acknowledgments

이 논문은 2024년도 해양수산부 재원으로 해양수산과학기술진흥원의 지원을 받아 수행된 연구임. (RS-2024-00256331, 선박배출온실가스(GHG) 통합관리 기술개발)

Author contributions

Y. S. Choi; Conceptualization, Data curation, Formal analysis, Simulation, Writing-original draft, T. W. Lim; Methodology, Project administration, Supervision, Validation, Writing-review & editing.

References

-

J. Y. Choi, 2021. “A Study on the Causes of Marine Accidents and Prevention of Marine Accidents in Vessels”, Cultural Interaction Studies of Sea Port Cities, 25, 337-359.

[https://doi.org/10.35158/cisspc.2021.10.25.337]

- U. S. Navy, Salvage Manual, 2, POL offloading, 1991.

- https://www.koem.or.k, , Accessed October, 2024.

- Y. T. Shim, 2017, “A Study on the Optimization of Remaining Oil Recovery System from Sunken Vessels”, Ph.D. Thesis, Korea Maritime and Ocean University, Korea.

- H. J. Choi, G. J. Lee, S. H. Byun, C. G. Kang and S. H. Lee, 2003, “A Study on the Basic Design of a Remotely Operated Recovery System for Removing Toxic Liquid Contained in a Sunken Ship”, Journal of the Korean Society for Marine Environmental Engineering, 6(3), 60-70.

-

K. G. Kim, Y. T. Shim and S. Y. Kang, 2014, “A Proposition on Reasonable Termination Procedure in Remaining-oil Recovery Work from a Sunken Tanker in Korean Territory”, Journal of Korean Navigation and Port Research, 38(4), 379-384.

[https://doi.org/10.5394/KINPR.2014.38.4.379]

-

K. G. Kim and E. B. Lee, 2021, “Assessment Module Formulation for the Trapped-Oil Recovery Operations from Sunken Vessels”, Journal of the Korean Society of Marine Environment & Safety, 27(1), 88-96.

[https://doi.org/10.7837/kosomes.2021.27.1.088]

-

A. Eghbalzadeh and M. Javan, 2012, “Comparison of Mixture and VOF Models for Numerical Simulation of Air–entrainment in Skimming Flow over Stepped Spillways”, Procedia engineering, 28, 657-660.

[https://doi.org/10.1016/j.proeng.2012.01.786]

-

H. D. Zughbi and M. A. Rakib, 2004, “Mixing in a Fluid Jet Agitated Tank: Effects of Jet Angle and Elevation and Number of Jets”, Chemical Engineering Science, 59, 829-842.

[https://doi.org/10.1016/j.ces.2003.09.044]

-

H. D. Zughbi and I. Ahmad, 2005, “Mixing in Liquid-jet-agitated Tanks: Effects of Jet Asymmetry”, Industrial & Engineering Chemistry Research, 44(4), 1052-1066.

[https://doi.org/10.1021/ie0496683]

-

M. R. Riazi, 2005, “Characterization and Properities of Petroleum Fractions”, ASTM international, U.S.A., 66-68.

[https://doi.org/10.1520/MNL50_1ST-EB]

- A. K. Mehrotra, 1995, “A Simple Equation for Predicting the Viscosity of Crude Oil Fractions”, Chemical Engineering Research & Design, 73(1), 87-90.

-

P. Kontoulis, D. Kazangas, T. P. Doss and L. Kaiktsis, 2018, “Development and CFD Validation of an Integrated Model for Marine Heavy Fuel Oil Thermophysical Properties”, Journal of Energy Engineering, 144(5), 04018059.

[https://doi.org/10.1061/(ASCE)EY.1943-7897.0000576]